親しめる諸行事を展開 「ゆるいつながり」念頭に

兵庫県尼崎市 浄土真宗本願寺派 西正寺

「テラからはじまるこれからのハナシ」「カリー寺」「お寺でのんびり過ごす日」。兵庫県尼崎市の浄土真宗本願寺派西正寺はそんなネーミングで一般の人にも親しみやすい諸行事を展開し、人々が立場を超えて気軽に集える場になっている。

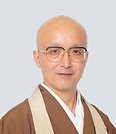

中平了悟住職(47)は真宗学や中国浄土教の研究が専門。長く本願寺派総合研究所や龍谷大大学院に籍を置き、現在も龍谷大や相愛大などで非常勤講師を務める。ただ「40歳頃から軸足を寺に置きたい」と考えるようになったという。

直接のきっかけは2015年頃から地元の尼崎市で地域づくりに関する市民活動が盛り上がりを見せたこと。異業種交流行事に参加したり、まちづくり事業に関わったりするうちに様々な刺激や人脈を得て、16年4月に「お寺で社会課題を考える」を目的に有識者や専門家を講師に招く「テラからはじまるこれからのハナシ」を始めた。

さらに同年7月にはカレーを味わいながらアジア諸国のパフォーマンスや、仏教やカレーにまつわるトークイベントなどを楽しむ「カリー寺」もスタートさせた。

「カリー寺」は新型コロナウイルスの感染拡大以降は中止しているが、現在は葬儀について考える「そろそろこれからの『葬儀』の話をしよう」や、市の教育委員を務める関係で「教育について雑談する会」なども企画。毎月1回開く「お寺でのんびり過ごす日」は、中平住職がいれたコーヒーを飲みながら、その日に集まった人で自由に過ごすひとときだ。

「お寺にいつ行ってよいのか分からないと言われることが多い」との周囲の反応を受け「ゆるいつながり」を念頭に、参加の間口を広げる姿勢を大切にしている。

行事に明確なテーマや理念、立場などを設定すると、参加者の意識や行動が固定化・制度化して不自由さが生じることがある。中平住職は「ゆるさ」にはそれを打破する効用や創造性を促す働きがあると指摘し「制度に縛られないオルタナティブなものを立ち上げるのもお寺の面白さの一つにしたい」。

昨年5月、寺の護持や諸行事の継続のため門信徒以外からも浄財を募る寄付制度を始めた。「信仰とは別の文脈でお寺を居場所にしてくれる人もいる。そういう方の気持ちの受け皿を設ける試み」と説明し「寄付は向けられている期待の指標でもある。寄付をしてくれる人は10人未満と手応えはまだまだ。しかしゼロではない」と前向きに考えている。

(池田圭)