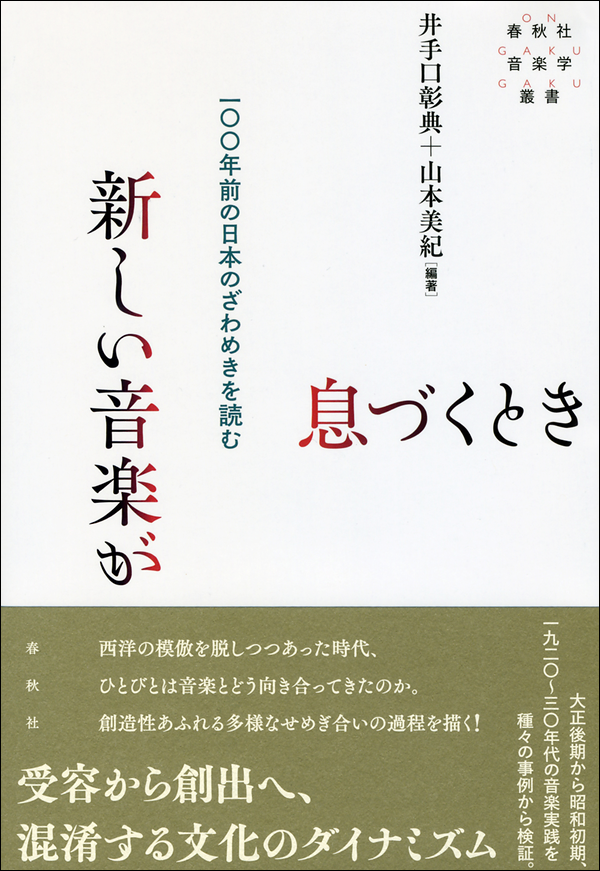

新しい音楽が息づくとき 一〇〇年前の日本のざわめきを読む…井手口彰典・山本美紀編著

音楽好きの者には読み飽きない本である。今から100年前、1920~30年代の日本の音楽文化について、当時活躍した人物や団体、流行した歌などを取り上げつつ多面的に考察を加えたもの。大正の後半から昭和初期にかけてのこの時代は、我が国の音楽文化の流れを考える上で重要な変革の時期だと編著者は述べている。

日本の洋楽受容は明治期から本格化する。大正期に入ると「洋楽摂取の段階を脱し、西洋音楽を自分たちの表現方法の一つとして積極的に転用・応用・活用するようになる」。音楽教育の面でも日本人が作曲した唱歌が歌われるようになり、西洋クラシック音楽、交響楽団の結成、オペラの上演など新しい音楽文化が勢いを増し、一方で邦楽と洋楽の融合も進んでいく。レコードや映画の普及も音楽状況の多様化を促す原動力となった。

全体は6章と七つのコラムで構成され、執筆者は12人に上る。宝塚音楽歌劇学校の創設や港町神戸で育った音楽表現の可能性、子どものための賛美歌の誕生、近代化する仏教教団と宗歌、「城ヶ島の雨」の普及プロセスについての分析、キリシタンの布教に始まる西洋音楽との出会いと感動についての考察など、角度を変えた視点から我が国近代の音楽受容の諸相を捉えている。

定価3080円、春秋社(電話03・3255・9611)刊。