防災計画と活動の進展 寺と地域との共生から(4月16日付)

要医療的ケア児の支援など幅広く災害対応活動を展開している大阪市住吉区の浄土宗願生寺で、2町内会合同の防災ワークショップが開かれた。多くの地域住民と区役所や保健センターの担当者、社会福祉協議会関係者、専門研究者らが地域防災を突っ込んで論議することによって、具体的課題が浮き彫りになると同時に、その地に立地する寺院にとっても意義深い内容となった。

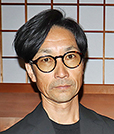

4年前から地元関係者と一体で取り組んでいるプロジェクトの一環。同寺が関係する訪問看護センターや大河内大博住職の福祉関係の経験の積み重ねという強みが生かされている。

ワークでは区職員が、行政による災害時の要援護者支援の仕組みを解説。障がい者、要介護・認知症高齢者、難病者から妊産婦、乳幼児まで援護対象者を把握して支援台帳に登録するため、毎年1600通の案内を出し、民生委員が巡回して登録を促している。

実際の対応は「近所の助け合い」を基本とし、地域支援相談員やソーシャルワーカーらがチームを作って、町内会ごとに日常からの見守りや声掛けをし、それによって住民同士の結び付きを強めることで災害時の「共助」につなげる。

次に、保健センター保健師が「災害はすなわち健康の危機」という観点から、医療的ケアが必要な人に対しては、個別のきめ細かい具体的支援計画を作り、有事の際の逃げ場所や医療機器の手当てを段取りしておくことの意義を強調した。

「当事者」として、移動ベッドに寝たきりの重度心身障がい児を育てる母親からメッセージが寄せられ、8階建て市営住宅で災害時の停電でエレベーターが使えないと避難が困難、近所は高齢者が多く助けを期待しにくい、などの深刻な現況が訴えられた。

町会長や住民らも交えたディスカッションでは、要支援者の一部の名簿は入手しているが「個人情報」の壁で十分ではないなどの課題が挙げられた。行政の援護システムはよく出来ているが、実際に要介護者の搬送も含めた災害訓練をするほど新たな課題が続出。高齢者は訓練に参加せず、現実の災害時には昼間は中学生らを“戦力”と考えているとの声も出た。

論議に住職も加わり、同寺境内では緊急用井戸や災害時に炊き出しに使う「かまどベンチ」も整備された。そんな具体的成果もさることながら、このようなワークが寺で行われ、そこに多彩な人々が集うこと自体によって、寺院が地域と共生し防災拠点として意識される効果は大きいだろう。