仏教離れ進む韓国の実態 世襲の日本仏教にも弱み

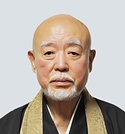

北海道大教授 櫻井義秀氏

2月末に韓国を訪問し、ソウル市にある東国大学を訪ね、仏教学部仏教経営学科の趙基龍教授に韓国仏教や曹渓宗の現状について話を伺った。また、翌日に天台宗の観門寺を訪ね(総本山は忠清北道丹陽郡の救仁寺だが、事務所は観門寺)、中央信徒会の李受玭幹事にも同様の聞き取り調査を行った。

2015年の調査によれば、韓国の宗教人口でそれまで最大多数を占めた仏教信者は約3分の2に減少し、プロテスタントに抜かれ、特に若い世代の仏教離れが顕著という。しかも、20年前と比べれば、出家者になる若者が約10分の1にまで減少した。出生率が0・7と少子化の韓国では親が子どもの出家を思いとどまらせようとする。高齢者の貧困率が約4割と高く、老親への仕送りが必要な韓国では、出家主義・独身主義の僧侶となるハードルは高い。

おそらく、韓国の仏教は将来さらに信徒数を減らし、カトリックに次ぐ第3位の宗教となるだろう。しかも、僧侶人口が信者人口に比べて減少の度合いが高いことが問題となる。曹渓宗は教団構造の変革が必要になるかもしれない。

天台宗では、約370人の僧侶が160カ寺に住し、250万の信徒を教団組織によって指導している。形態としては、仏光山のような台湾仏教に近い。

それに対して、曹渓宗は約1万3千人の僧侶が3千カ寺に住し、1200万人の信徒を導いている(佐藤厚『はじめての韓国仏教―歴史と現在』佼成出版社、2019)。僧侶が直接寺院の運営を担う体制だが、僧侶があまりに減ってしまえば、信徒組織に布教・教化の業務を任せる体制にならざるを得ない。天台宗の方が、僧侶減少に適合的である。

こうした話を伺うと、日本仏教の危機として語られる地域人口の減少、僧侶となる教師人口の減少(20年後には約3分の2)もさしたる危機ではないように思えてしまう。

寺を世襲で守る日本の寺院仏教は、出家主義の仏教よりも僧侶の確保という点では安定している。仏教の教えと信仰だけに足場を置く韓国仏教に比べて、文化財の保持のみならず、葬儀・追善、加持祈祷、占いなどの民俗・慣行にも支えられ、衰えたとはいえ檀家制にも守られている日本仏教は、多角的運営の趣すらある。

しかしながら、千年の単位で持続してきた宗門や寺の組織的頑健さこそが、時代状況に合わせた変化を容易ならざるものにしているのではないか。日本の寺院仏教が依拠しているのは、個人ではなく家族、地域への定着性、霊魂の持続性、皆で共にという共同性である。このような、必ずしも仏教の教学的な教えに根ざしてはいない日本人の心性が、寺を守ってきたと言えよう。

韓国仏教は個人化(家族でも別々の信仰を持つ)の時代にさきがけて、信徒に教えと体験をアピールしている。時代や人々のニーズの変化に対し適応が早い。韓国経済は過去20年で4倍に成長し(日本は約3%)、半導体産業は日本を抜き去った。果たして日本は安穏としていられるのだろうか。