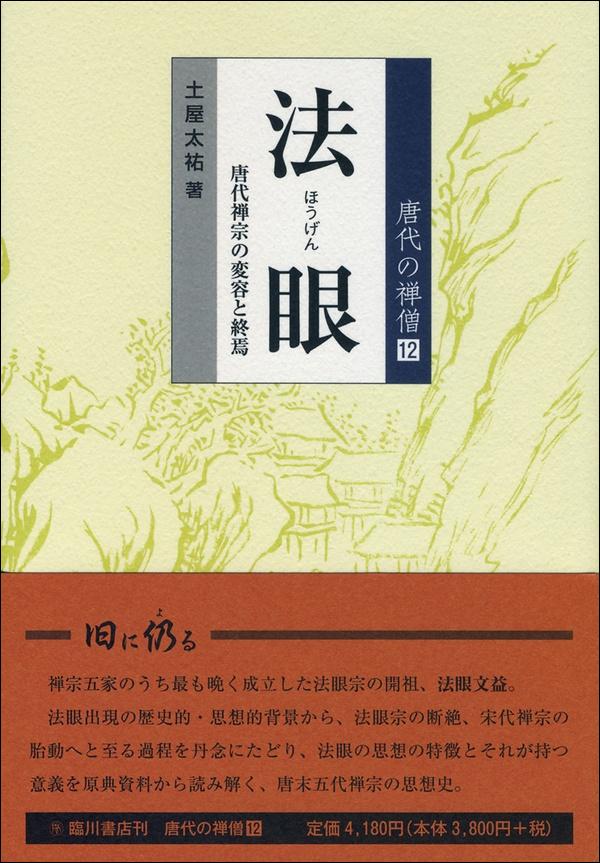

唐代の禅僧⑫ 法眼 唐代禅宗の変容と終焉…土屋太祐著

師から弟子への不断の師資相承によって釈迦の仏法は国を越え世代を超えて伝えられ、今日に至っている。本シリーズは、中国の唐代に盛んとなった禅宗の祖師の中で、仏法の相続と家風の独自性において重要な位置を占める12人の禅僧を取り上げる。その12番目に登場する法眼文益は、晩唐から五代にかけて分派した禅宗五家の中で最も晩く成立した法眼宗の開祖とされている。

現在伝わる史料の中で、五家分類の原型となる考えを提起したのが法眼の著書『宗門十規論』であるという。法眼は当時の禅門に見られた弊風を10カ条にまとめ、一つ一つに批判を加えた。円熟期に入った禅門を覆う綱紀の弛緩への批判があったと指摘している。

師から弟子への相承は、家風の多様化をもたらした。法系の違いが思想や実践方法の違いとして拡散してゆく現実を克服するために、禅を貫く根本原理を世に示す意志を持って法眼の『十規論』が書かれていることを著者は丁寧に論じている。

法眼の後継者たちの活躍は、後に法眼宗と呼ばれる一派を形成する。だが法眼とその弟子たちは法系上の祖父・玄沙師備から伝わる系譜を重視した。本書においても、著者は法眼に至るまでの禅門の状況と思想史的意義に多くの筆を割いている。

定価4180円、臨川書店(電話075・721・7111)刊。