三経義疏の研究状況(1/2ページ)

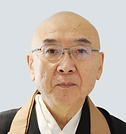

元駒澤大仏教学部教授 石井公成氏

本年は聖徳太子の1400年遠忌にあたるため、太子に関する様々な催しが行われている。それを意識したこともあってか、最近は太子や法隆寺に関する研究が活発になっており、刊行される関連論文も多い。そうした中で、この10年ほどの間、ほとんど研究が進んでいない領域がある。三経義疏、すなわち、聖徳太子作と伝えられてきた『法華義疏』『勝鬘経義疏』『維摩経義疏』に関する研究だ。

その責任の一端は筆者にある。筆者は、コンピュータを活用した研究成果を続けて発表し、『維摩経義疏』だけ別人の作だとする説に反対して三疏とも用語と語法がきわめて類似していることを指摘し、また、三経義疏は中国撰述だとする説については、中国漢文とは異なる和習(変格語法)が多いとして否定した。その結果、筆者の主張を論破しようとする研究者は、自分もコンピュータ分析を行わねばならなくなったのだが、文系の研究者には難しかったようだ。筆者自身、用語や語法の検討にとどまっており、内容の詳細な検討に踏み込むことができずにいた。

つまり、三経義疏研究はコンピュータを利用する新しい段階に入ったものの、そこで足踏みしている状態だったのだ。その結果、正倉院文書中に見える三経義疏の書写記録などに関しては、これまでの研究成果を訂正する論文が出ている一方で、三経義疏の内容そのものに関する研究は停滞したままだった。

ところが、つい最近になって、筆者は内容に関する複数の重要な発見をするに至った。その結論は、三経義疏や「憲法十七条」の太子撰述を疑うことによって発展してきた近代の古代史研究とは反対であって、『勝鬘経義疏』と「憲法十七条」は『優婆塞戒経』の同じ箇所を用い、また儒教の『孝経』や法家の『管子』を利用するなどの共通点が目立つことから見て、伝承通りに聖徳太子の作である可能性が高い、というものだった。しかも、経典の講義をしたり注釈を書いたりするほど仏教に打ち込み、菩薩天子と称された梁の武帝(在位502~549)のことを、太子は模範として仰いでいたらしいことも分かってきた。武帝は『孝経』を尊重していたことで知られる。

そもそも、『法華義疏』については、武帝当時の梁の三大法師の一人である光宅寺法雲(467~529)の『法華義記』を「本義」と呼んで種本としていることが、早くから知られていた。おそらく太子は、百済からやって来た慧聡や高句麗から派遣された慧慈などの学僧から『法華義記』の講義を受け、これを略抄しつつ自分の解釈を加えていったのだろう。

『日本書紀』によれば、推古天皇14(606)年7月に天皇が皇太子に『勝鬘経』を講義させたとし、「是の歳」、皇太子は斑鳩の岡本宮で『法華経』を講義したという。「是の歳」というのは、正確な年が分からない場合、関連する記事の後ろに付して記する場合の書き方だ。これによると、『法華経』の講義の方が後のようだが、講経や注釈の順序はともかく、早い時期から『法華義記』になじんでいたであろうことは、『勝鬘経義疏』でも『維摩経義疏』でも『法華義記』の特徴ある経典分類用語が用いられていることから知られる。