寺院消滅から寺院蘇生へ ― 過疎地寺院問題≪1≫(1/2ページ)

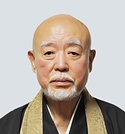

浄土宗正覚寺副住職・良いお寺研究会代表理事 鵜飼秀徳氏

『寺院消滅 失われる「地方」と「宗教」』(日経BP)を2015年に上梓して以降、多くの仏教教団の研修会に出講させていただいている。最近は「寺院消滅」以外のテーマも増えてきたが、依然として寺院の存続問題に関心を寄せる教団は少なくない。改めて、寺の世界で何が起きているかを俯瞰してみたい。

日本創成会議は14年、「2040年に全国自治体のうち49・8%が消滅する可能性」を指摘(増田レポート)し、社会に大きな衝撃を与えた。この消滅可能性都市にある宗教法人をカウントしてみると、全国の寺院のおよそ35%があてはまることがわかった(試算は國學院大学・石井研士教授)。人がいなくなった地域に寺院だけが残り続けることは考えにくい。

寺院消滅の程度が高いのは、山間部に立地する寺院を多く占める教団である。高野山真言宗(消滅割合46%)、曹洞宗(同42%)、真言宗智山派(同39%)、天台宗(同36%)などは、宗門の存続問題にも関わるほどの厳しい未来予想となっている。

現在、日本の寺院数はおよそ7万7千。しかし、40年の段階で正住寺院が5万カ寺程度までに減少している可能性がある。なかでも曹洞宗は約1万4200カ寺を擁する日本最大の宗派。仮に21年後に全体の42%にあたる約6千カ寺が無住になるとするならばそのインパクトは計り知れない。

この数字をどうみるか。確かに「あくまでも増田レポートと寺院の存続問題とは別」と楽観視する宗門関係者は少なくない。

しかし、私は限りなく5万カ寺に近づいていくのではないか、とみている。それは、大手教団が実施している宗勢調査の「後継者の有無」の数字が証明している。後継者がいない割合と、石井氏の試算とが驚くほど符合しているからである。

たとえば曹洞宗の場合、「後継者がいない」とする割合が1965年では23%だったのが、85年では29%、2005年では35%と増加傾向にある。15年の宗勢調査ではなぜかこの質問はなくなっているが、後継者不在の割合は現状で40%を超えているのではないか(15年調査では質問を変えて「寺院護持を続けて欲しいと回答した住職のうち、後継者がいないと回答した割合は24%」)。すると、曹洞宗寺院の消滅割合42%と近い数字になる。浄土宗や日蓮宗なども同様である。

寺院消滅の要因のいちばんは大都市圏への人口の集中であろう。都市化に伴う核家族化が、墓じまいや離檀を加速させている。そのうえで人口減少が追い打ちをかける。しかし、原因は現在の社会構造の変化だけではない。近世以降の仏教史にも目を向ける必要がある。

寺院消滅の根源を辿れば江戸時代初期にたどり着く。今につながる檀家制度の枠組みがこの時、つくられたからだ。檀家制度は、明治維新で制度そのものは解体された。しかしその後、今日に至るまで慣習として続いてきている。

寺檀関係は、明治以降150年をかけてゆっくりと地盤沈下してきた。しかし、その沈下スピードが緩やかであったために仏教界は変革のタイミングを逸してきた。「危機を危機として捉えられなかった」ということかもしれない。