「越境する日本の女性仏教徒」ワークショップが問いかけたもの(2/2ページ)

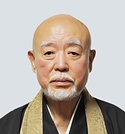

名古屋工業大大学院教授 川橋範子氏

このワークショップは、仏教が国や文化の境界を超えるとき、教えの受容の障害として現れる性差別の問題を、女性僧侶たちが批判的に見据えた内容であった。コメンテーターとして参加する機会を得たので、当日の感想を記しておきたい。

筆者のように性差別が生み出す矛盾に思考の出発点を置く立場からすると、最近の「宗教の公益性」の議論は概して、宗教者による人々への貢献を前提としているために、その自己批判や自己再帰性のなさに疑問を感じることが多い。その中でBARCが今回のワークショップのような企画を継続させていることに敬意を表したい。

宗教と多文化共生を語るとき、日本の文化に同化する外国人(例えば、日本の伝統文化規範に順応する外国人女性僧侶など)を温情主義的に受け入れる日本社会が理想モデルとされることが多い。しかしこのようなモデルは、実際には統合による差異の排除であり、個々の人びとの苦しみには鈍感である。今回の発表者たちが明らかにしたのは、人種と性別による抑圧の多層性であった。

アメリカ仏教の中の日系人仏教徒の存在は、しばしば不可視化されている。仏教はあたかも白人仏教徒による占有物であるかのようにメディアで表象されることが多く、日系人の歴史的貢献は顧みられない。同様に、日本での女性僧侶の存在も、メディアに頻繁に登場する男性僧侶の影に隠されている。研究者でさえも、「寺の世襲は住職が妻子を路頭に迷わせないために必然となった」と、あたかも日本には「男性」住職と専業主婦の寺族しか存在しないかのような一般化をしていることがある。今回のワークショップは、このような人種と性別による不可視化が不当であることを問題提起した。

ヴィクトリア吉村氏の発表は、「女性、外国人、そして前線に立つものの冒険」というタイトルであったが、アドヴェンチャーではなくサヴァイヴァル、つまり生き延びるための戦術ではないのか、という感想を筆者は述べた。実際、彼女も、毎日が飛んでくる矢と闘うかのようなサヴァイヴァルである、と応答していた。儀式の場で、男性僧侶たちから当然のように無視された屈辱感や、周りの坊守たちが、坊守会に参加するのに夫の許可を得なくてはいけないことへの疑問など、男性中心主義が強固な寺の現場でフェミニストを自認する白人の女性僧侶として生きる毎日は、疑問と葛藤の連続である。女性僧侶は教団の地位や儀礼の役割では男性僧侶よりも劣位に置かれているが、女性僧侶特有の役割を担っていると現状を肯定する解釈が、今でも一定の評価を得ている。たしかに、女性たちが持てる資源を活用しているのを評価することは重要である。しかし、彼女たちの選択や発心を過度に称揚するのではなく、女性たちが差別的な力関係に追い込まれていく危険性も丹念に見ていかなくてはいけない。そうでなければ、差別的な状況の現状維持や後押しになるであろう。限定つきの、拘束のある状況の中でも女性は活躍しているという時、ではその限定や拘束はなぜ生じ、どうすれば変えられるのか? 仏教の平等理念の受容とそれを拒否する社会文化構造の分析と批判が必要なのである。

パトリシア宇宿氏は、ジェンダー不平等問題は日本仏教とアメリカの仏教の間に大きな落差を生み出している、と強調した。現代の北米の日系人の女性(男性も含めて)仏教徒の視点からは、伝統的な日本仏教の性差別は容認しがたいものに見えるからである。最後に彼女は、女性僧侶は排除されてきたがゆえに、疎外されてきた他のマイノリティー集団の人々に共感し、連帯を生み出す力を持つ、と説いた。彼女のこの指摘が日本でも多くの人々に共有されることを願う。